2025/1/17

横浜に、縄文ー弥生ー古墳時代と続く居住地の遺跡があると聞いて行ってきた。

横浜市磯子区にある三殿台(さんとのだい)遺跡である。(三殿台遺跡考古館)

弘明寺と上大岡の間あたりの高台に、小さな展示室・復元家屋・発掘された住居跡の現状保存などがあった。

自家用車でいったのだが、遺跡に向かう道は細くて急坂で、結構ドキドキした。駐車場も「え? ここに停めるの?」といった感じの空きスペースだった。

このあたりで一番高いんじゃないかくらいの高台である。眺望も自慢らしいが、周りに木が茂っていたり富士山方面は曇っていたりでいまいちだった。

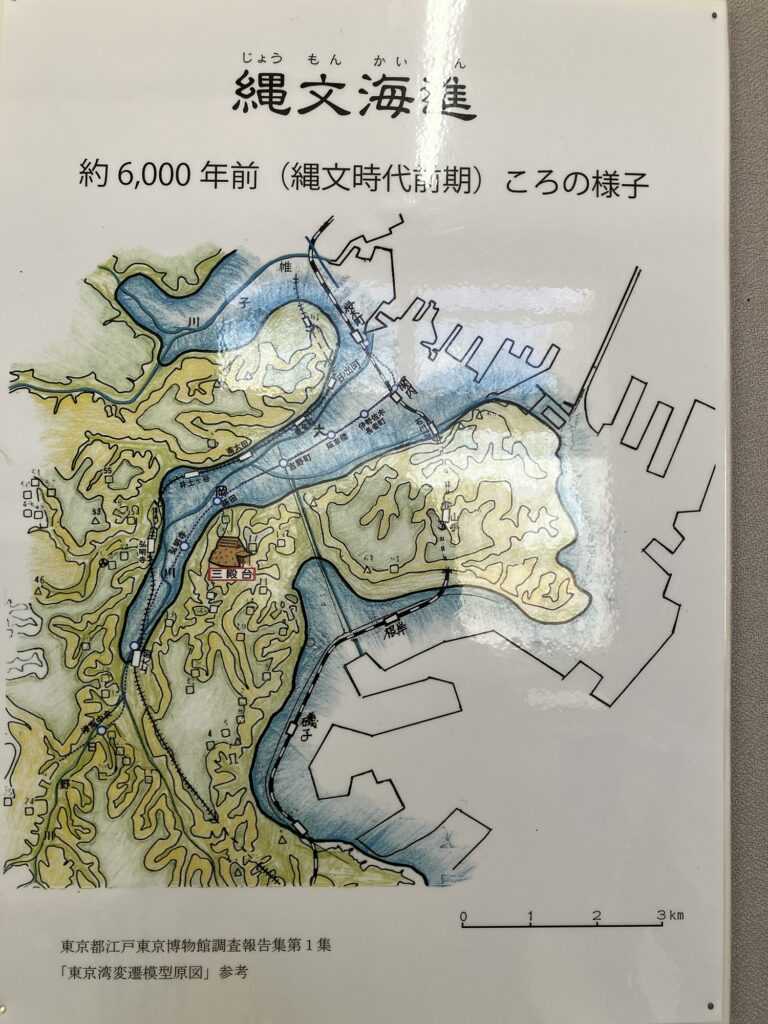

考古館の中の模型やパネルをみると、縄文時代には鉄道が通っているあたりは京急線側も根岸線側も海だったみたいだ。なるほど。高くて平らなので住むにはよかったのかもしれない。

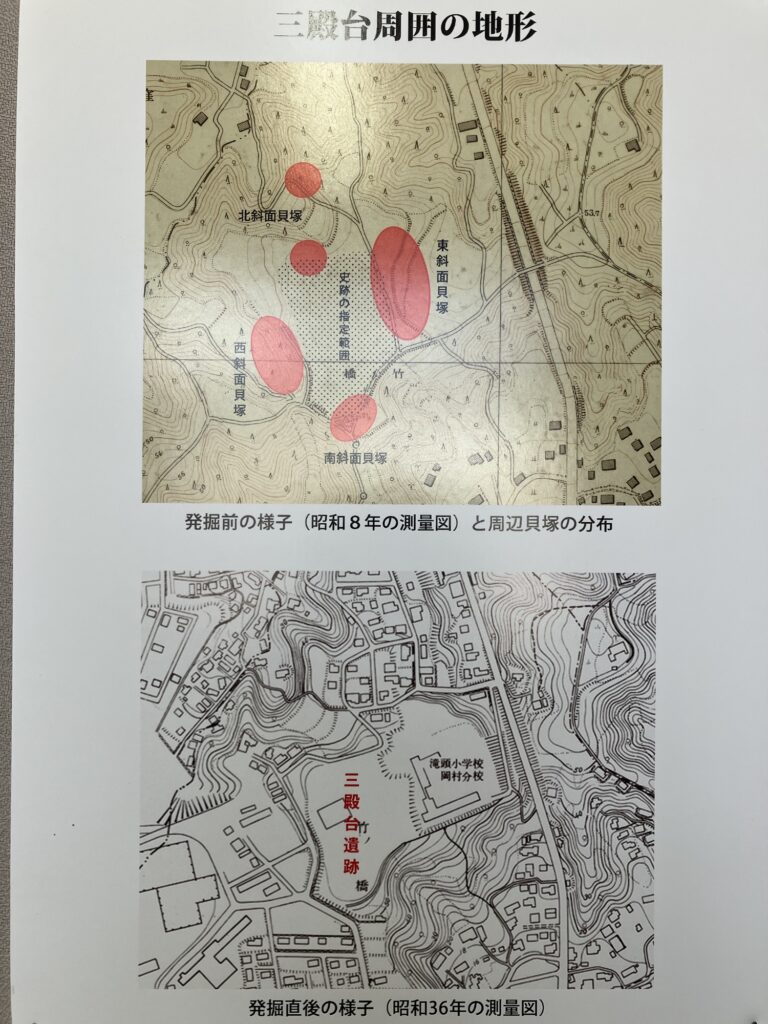

貝塚は高台の4方向の斜面にあるようだ。北側が先に研究された貝塚らしい(屏風ヶ浦岡村貝塚)。

こうしてみると、地形、おもしろいなぁ。

考古館の中には発掘された土器や石器の展示がある。

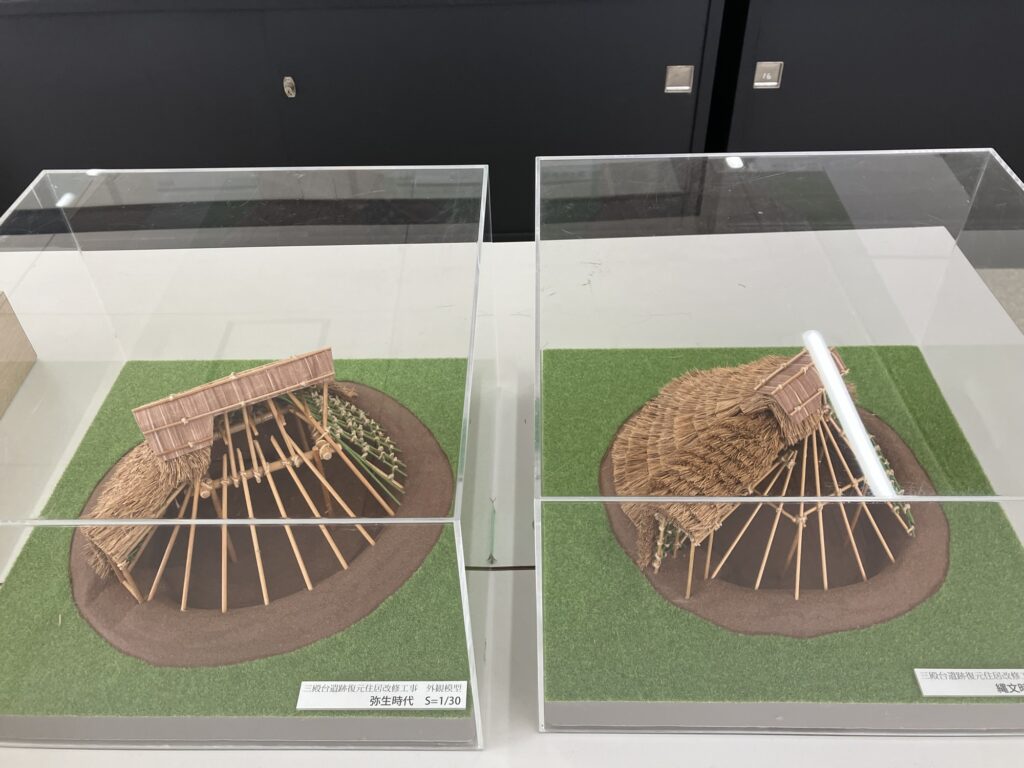

ちょっと待て、住宅の模型、おんなじじゃん! 竪穴式住居というのは縄文時代も弥生時代も同じなのか…。

そして、わたくしの土器を見る目はまだ全然駄目で、縄文と弥生の区別がつかない。石器ならなおさらだ。

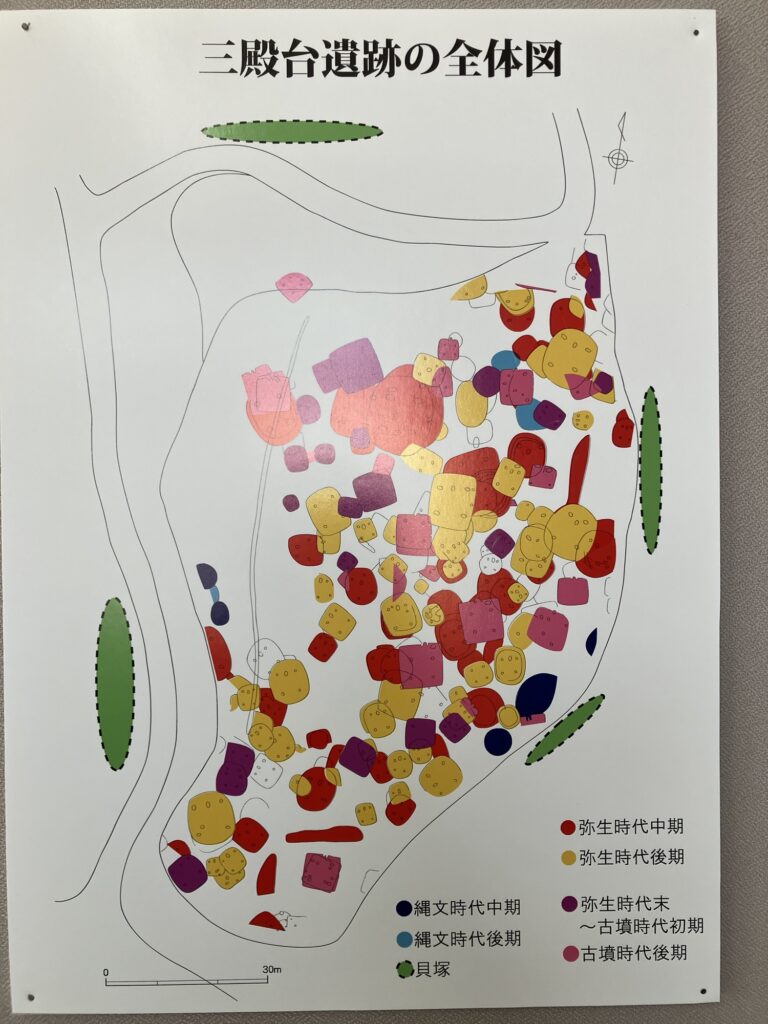

左の図、緑の楕円は貝塚である。

ここは、弥生時代が一番住居跡が多いそうだ。赤や橙の丸で示してあるやつ。

マゼンタの四角形が古墳時代、縄文は紺と青だ。

年代の記述を見ると、縄文は4500年前〜3500年前くらい、弥生は2000年前〜1800年前くらい、古墳時代は1500年前くらい、となっている。

ってことは、縄文時代の終わりに一旦、人がいなくなって、弥生中期に人が戻ってきたってことなのかな。

周辺に田んぼはないけど、弥生の土器には稲の粒とかがあって、稲作はしてたらしいとのこと。稲作するにはだいぶ下に降りないといけなかっただろうな。

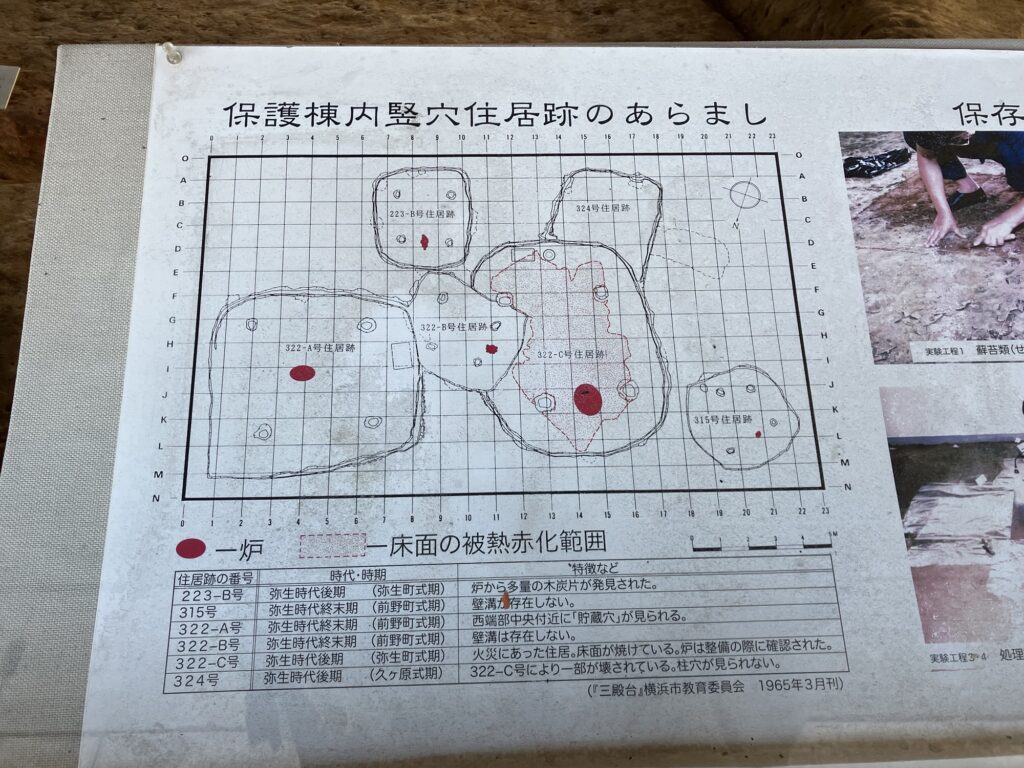

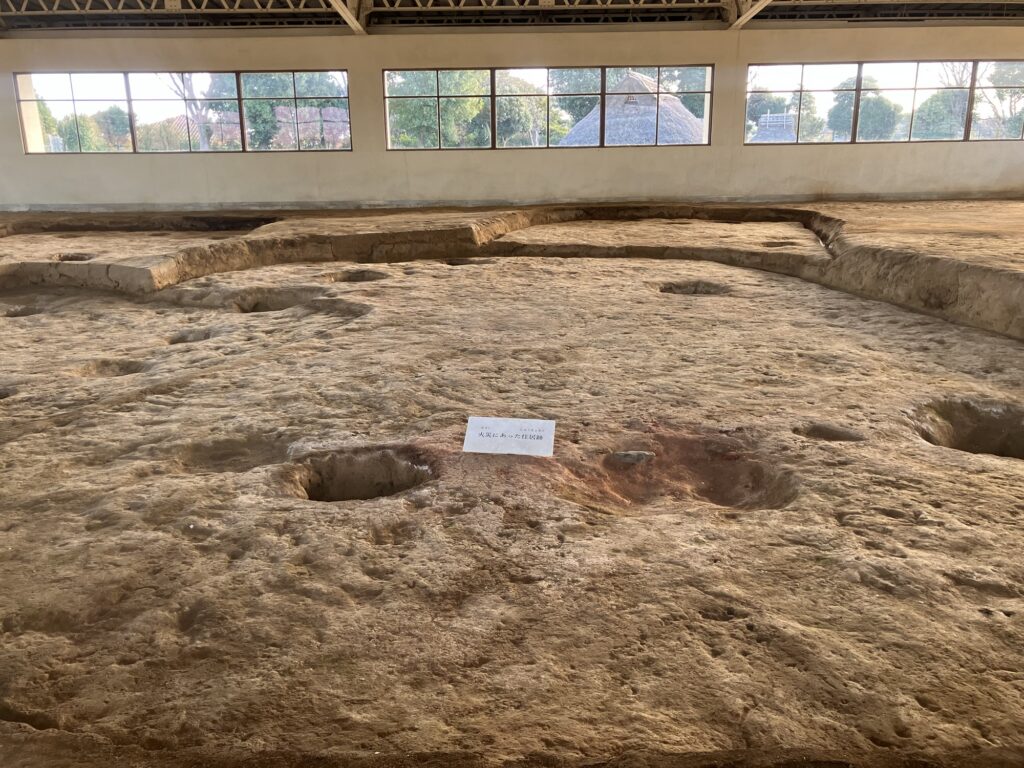

ここの目玉もいえる、現状保存。大きな窓のついた建物の中に発掘当時の姿がそのまま保存されている。建物の外から見学するスタイルだ。

住居の跡地に住居を建てた、みたいな形跡もあるとか。

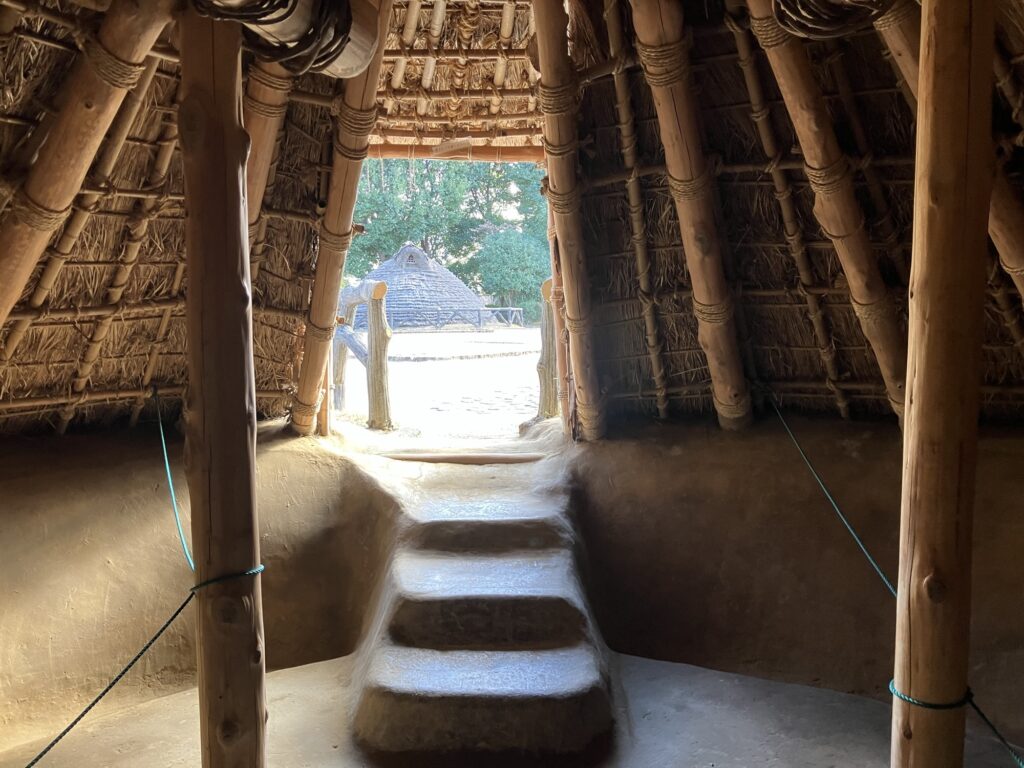

屋外の復元建物、縄文・弥生・古墳時代と3つあるのだが…、おんなじじゃん!

家の基底部の輪郭が丸だったり四角だったりといった違いはあるらしいが、構造は全くおんなじだ。古墳時代のやつだけ炉が復元されていた。

土坑とかお墓の記載はなかったので、こことは別の場所に設けられていたのかな。北東北の遺跡は村の周りにあったけど。

現地にいってみて、こんな高いところに住んでいたのかーという感慨が。やっぱり行ってみる意義はあると実感した。